|

五島キリシタン史 永禄9年(1566)、五島にキリスト教は伝来し、領主の庇護の下で布教活動は進められ、信者数は2000人を超えたと伝えられています。しかし天正15年(1587)に豊臣秀吉の出した禁教令によって五島の教会は全て消滅しました。この時から明治6年(1873)の禁教令が解ける時まで長い長い弾圧の歴史が続くのですが、その間の18世紀末に長崎県の外海地区から開拓農民として集団移住してきた隠れキリシタンの子孫達の歴史が今も受け継がれていると語られています。 この禁教令の迫害・潜伏の期間に信仰形態はより風土に根差した信仰となり、現在も独特の信仰が守り続けられているのです。 |

国の文化庁は、国連教育科学文化機関ユネスコへ提出する世界文化遺産の国内候補暫定リストに「長崎の教会群とキリスト関連遺産」を掲載しました。

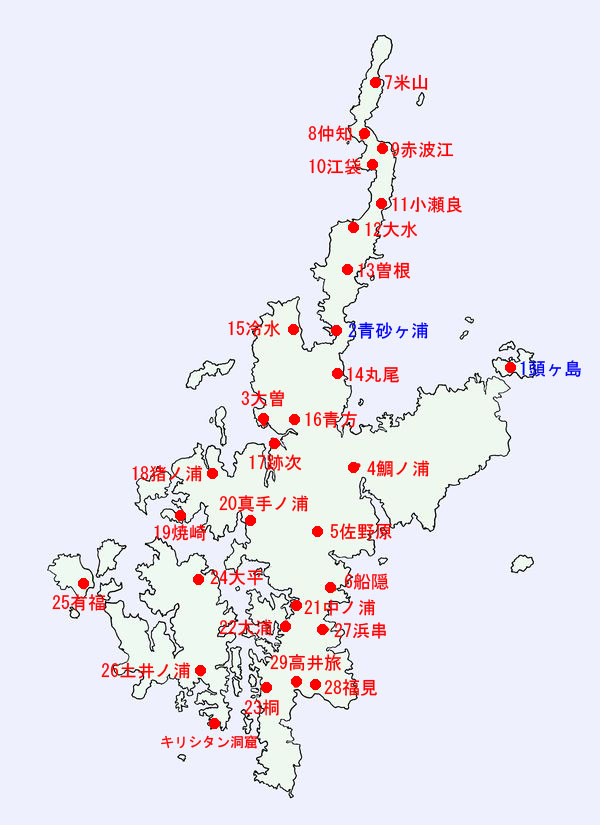

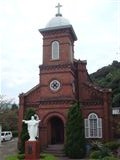

「西洋の建築技術と日本の伝統的建築技術の融合がもたらした質の高い造形意匠をよくとどめている」と文化庁の特別委員会の許可が示すような、独特の造形意匠を有する新上五島町の”青砂ヶ浦天主堂””頭ヶ島天主堂”もその提案資産として明記され、大曽天主堂も構成資産としての認定の協議がなされています。

.jpg)